あらまし

- 新型コロナウイルス感染症が5類に移行してからもうすぐ2年。止まっていた地域活動も徐々に活動を再開したり、コロナ禍を経て新たな活動が始まったり、この2年のあいだ、地域にはさまざまな変化があるのではないでしょうか。

- 今回はコロナ禍で始まった活動が、現在も地域住民の新たな関係性を生み出しながら継続している取組みを紹介します。

地域支援員の声からうまれた「ほっと電話」

品川区社協では、介護福祉士を育てる「品川介護福祉専門学校」、知的障害をお持ちの方を対象とした通所作業所である「ふれあい作業所」、おおむね55歳以上を対象にしたシニア専門の無料職業紹介所「サポしながわ」など特徴的な事業も実施しているなか、身近な福祉の相談窓口として「支え愛・ほっとステーション」を設置しています。

「支え愛・ほっとステーション」は品川区内13の中学校区にある地域センターの中にあり、1か所につき2~3名のコーディネーターが常駐しています。「支え愛・ほっとステーション」では、相談窓口機能のほか、地域支援員(ボランティア)がちょっとした困りごとのお手伝いをする「ほっとサービス」や交流の場「よりみち」の運営などを行っています。

令和2年、新型コロナウイルスの感染拡大により、品川区社協ではすべてのサービスをストップせざるを得ませんでした。これまで大切にしてきた“つながり”とは真逆の方向に世間がすすんでいくなか、1回目の緊急事態宣言が解除された令和2年夏ごろ、地域活動についての話し合いを職員間で実施、その後に地域支援員にも数人ずつ話を聞きながら活動再開への道を模索していました。

そこで地域支援員から「今までつながっていた『ほっとサービス』の利用者が孤立していないか心配。直接会うことは難しくても、電話ならつながりを持ち続けられるのではないだろうか」という声が上がりました。品川区社協ではそれまで、コーディネーターが定期的に電話で安否確認をする活動をしていました。そのため、はじめは地域のボランティアさんに住民へ電話をかけてもらうことに不安感もありましたが、「数人の地域支援員を1グループにして活動する場所と時間を決める」「社協がスマートフォンを用意する」「コーディネーターもその場に同席する」という環境を整えて、令和2年12月から地域支援員が電話で見守る活動「ほっと電話」がスタートしました。

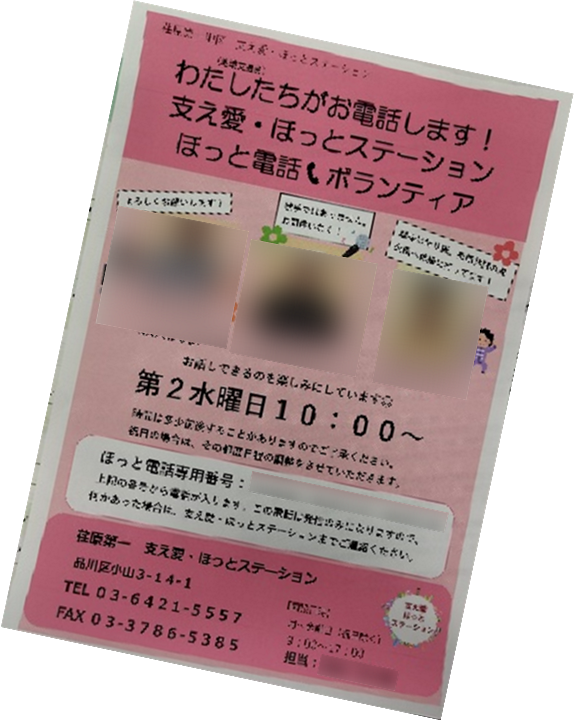

“住民同士”だからこそできる対等な関係性

「ほっと電話」は地域支援員数名を1グループとし、1台のスマホで活動しています。1回の活動で同じ圏域にお住まいの5人前後に電話をし、その後活動記録を記載します。ひとりの方に複数の地域支援員で電話をまわす時もあります。1グループは月1回の活動ですが、複数のチームで活動している地域支援員もいます。初回利用の前に利用者との顔合わせの機会を設けたり、「ほっと電話」のチラシに電話をかけ る地域支援員の写真とひとことメッセージを載せるなどして、電話をかける地域支援員と電話を受ける利用者のつながりづくりを支えています。

![]()

「ほっと電話」実施から4年経過した現在、「ほっと電話」をかける地域支援員の拠点は33、電話をかけている地域支援員は78名、「ほっと電話」利用者は131名にまで拡大しました。活動拠点は電話をかけるスペースがあればいいので、地域支援員のご自宅やたばこ屋などの商店をお借りするなど、さまざまな場所で行っています。

地域支援員が電話をかけると、職員が電話していた時とはちがい、“住民同士”として会話に花が咲きます。例えば「初詣に行きたいが、そういう場所は人が集まるから行くかどうか悩んでいる」という話に対して、職員だと「そのあと感染してしまったらどうしよう」とリスク管理をしてしまいますが、地域支援員は「初詣?いいじゃない、だんだん人は少なくなってきているから行ってみたら」と対等に会話ができる。「職員に話していいか躊躇してしまうことでも、地域住民同士だと『そういえば…』と会話が弾む。『ほっと電話』の利用者はそういう関係性で話がしたいんだということを感じます」と斉藤さんは話します。また継続して電話をかけることで、利用者のちょっとした変化に気づくこともあります。気になることがあった場合は、その対応をコーディネーターと相談します。

誰もが活躍できる場としてのひろがり

はじめは、安否確認も兼ねるというイメージがあり、電話をかけることをお願いする地域支援員は「ほっとサービス」の活動をしている方や「よりみち」の運営をしている方などにコーディネーターの方から声をかけていました。しかし、現在はさまざまな方が活躍しています。そのなかのお一人に、世間話がとても上手な高齢女性がいます。最近少しずつ物忘れがみられるようになってきましたが、利用者と「話をする」ということを大切に同じチームで活動している方がフォローするなど、現在も活動を続けることができています。ほかにも「よりみち」の参加者で聞き上手な車いすユーザーの男性に、ケアマネジャー経由で「『ほっと電話』で活動してみないか」と相談しました。ご本人もこの活動に意欲を示してくれたので、車いすでも通える会場を探し「ほっと電話」の一員になりました。職員がかけていた定期電話の利用者が「ほっと電話」をかける側に参加している例もあります。このような取組みの根底には「『どんな方でもなにができるか考え、役割をもつことが大切』だと全コーディネーターが思っているのではないでしょうか」と斉藤さんと中田さんは口を揃えます。誰かを“気にかける”ことが、電話をかけている地域支援員のやりがいにもつながっているようです。

また、電話をかける地域支援員も品川区内の地域住民です。そのため「ただ電話をかける場」にせず、電話をかけていない時間にはコーディネーターも地域支援員と話をするなど、直接地域の声を聞くことに努めています。斉藤さんは「地域支援員の声から始まった『ほっと電話』で小さな活動グループが地域にたくさんつくられたこと―まさにこれが「住民主体」が実践されているということだと感じています」と思いを語ってくれました。

見守る方法も活動場所も選択肢を増やしていくために

「ほっと電話」はコロナ禍から始まった活動ですが、今後も利用者は増えていくのではないかと予想しています。また33か所で活動を行っている地域支援員と利用者が出会う交流会の機会を設けたり、「ほっと電話」をつうじて「よりみち」に誘ってみたり、「よりみち」に行くのが難しくなった方に「ほっと電話」を勧めてみたり…とゆるやかにさまざまな形で仲間づくりをすすめています。「見守りの形も活動する形もさまざまな選択肢があるよう、工夫していきたい」と中田さんは言います。その選択肢のひとつとして、「夜のよりみち」にも取り組んでいます。40代~60代ぐらいの現役世代をターゲットに、自身の老後やちょっと先を考える場として、また社協を知ってもらう機会にもしたいと企画しています。第1回目をファミレスで開催したところ、企業の方から声をかけてもらい次回はカフェで実施予定です。「どうしたら今まで社協とつながっていない層にアプローチしていけるのか、情報を届けていけるのか試行錯誤中です」と笑顔で教えてくれました。これからも地域住民が必要な時にニーズにこたえられるよう、ゆるやかなつながりとさまざまな活動に取り組むことで、仲間づくりの選択肢を増やしていくことを目指されていました。

(取材日:令和7年2月25日)