あらまし

- 地域共生社会の実現に向けて、2020年の社会福祉法の改正により自治体に義務付けられた「包括的な支援体制の整備」。 その手法のひとつとして、2021年度から「重層的支援体制整備事業」が始まりました。 開始から5年、都内の実践からみえてきた成果と課題についてご紹介します。

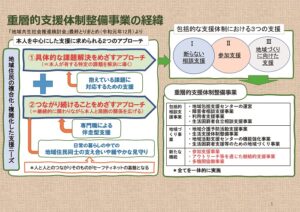

重層的支援体制整備事業創設の経緯と求められる機能

地域共生社会の実現に向けた取組みは、2016年に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」に始まり、2019年の「地域共生社会推進検討会」の最終とりまとめ等を経て、各地域の特性に応じたさまざまな取組みがすすめられています。

(図 重層的支援体制整備事業経緯)

「重層的支援体制整備事業」では、①本人や世帯の属性を問わず包括的に相談を受けとめ、支援機関全体で支援をすすめる「相談支援」、②本人や世帯の状況に寄り添い、社会とのつながりを段階的に回復する「参加支援」、③地域における多世代の交流や多様な活躍の場を確保する環境整備を行う「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施することで「包括的な支援体制の整備」をすすめることをめざしています。

本事業は、地域住民の抱える複雑化・複合化した課題に、「具体的な課題解決をめざすアプローチ(個別課題の解決)」と、「つながり続けることをめざすアプローチ(地域とのつながりづくり)」の2つのアプローチを通じて、人と人とのつながりを基盤としたセーフティネットの強化に取り組みます。そのためには、高齢・障害・子ども・生活困窮をはじめとした、各分野における支援の相互の重なり合い、アウトリーチ・相談支援・参加支援といった一連の支援の流れの相互の重なり合い、各種福祉制度と住民主体の地域活動等の相互の重なり合い、これら3つの重なり合いが重要となります。

都内における取組み状況と成果・課題

2024年度は、都内23の地区で本事業が実施されており、2025年度は、新たに7地区で開始の見込みです。移行準備事業や独自に準備をすすめる自治体も合わせると、都内の半数以上で具体的な取組みがすすめられています。 東京都社会福祉協議会では、2024年度から東京都の委託を受け、本事業の「後方支援」事業を実施しており、その取組みのひとつとして自治体と社協を対象とした訪問によるヒアリングやアンケート調査を行いました。

実施地区の4割強が『総合相談窓口を設置しない』としており、既存の支援機関の連携で相談を受けとめ、1つの窓口だけでは解決が難しい場合に本事業における「多機関協働事業」を活用してチームで支援をするなど、窓口同士の連携により対応していることがわかりました。また、2024年度の傾向として、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業の機能拡充による対応がみられました。窓口同士の連携では、研修やケース検討などお互いの機能を知り、学び合いの機会を設けることが重要で、支援機関同士の狭間を埋めるだけでなく、職員のスキルアップにもつながっています。地域生活課題は多岐にわたるため、福祉部門だけではなく、教育やまちづくりなど庁内のさまざまな部門や、地域の活動団体や福祉施設・企業・関係機関等との連携が求められています。

複雑化・複合化したケースの多くは、世帯内に支援が必要な方が複数いる、引きこもりや地域からの孤立により必要な支援が届いていないなど、既存の制度や支援だけでは解決が難しい状況にあります。そうしたケースには、複数の関係者で情報共有や支援の検討を行うことで、早期対応やチーム支援により、具体的な支援がすすんでいることが伺えます。

個別支援に取り組む中で、その人に合った制度や地域の社会資源の不足により、支援がすすまない場合もみられ、既存の取組みの機能拡充や、新たな活動の創設が求められています。調査結果からは、本事業の実施間もない地区において地域づくりの成果を感じられないとする傾向が高く、成果として実感が得られるようになるには時間がかかる、地道な取組みであることが伺えます。同時に、一人では地域や活動の場との関わりが難しい方へのアウトリーチにも時間がかかることが伺え、本人の同意を得るまでの息の長い関わりや、緩やかな参加の支援が必要となり、「重層的支援会議(※)」を経たプラン作成に至ることが難しく、そのプロセスについて評価がされにくいという課題がみえてきました。

地域づくりは、本人や地域のニーズに応じて取り組むことが必要で、本人や世帯への支援と一体的に取り組むことが重要なポイントですが、具体的な目標や手法は千差万別なことから、成果がわかりにくいことも取組みがすすみにくい要因のひとつとなっています。

(※)本事業による支援プランの作成やその適切さなどを協議するため、本人同意を得て開催される。

「地域共生社会の在り方検討会議」における論点から

国では、2024年6月より「地域共生社会の在り方検討会議」を開催し、地域共生社会の概念の再整理、今後の包括的な支援体制の整備の在り方、重層的支援体制整備事業等における取組みの方向性等について議論が行われ、本年5月に「中間とりまとめ」が公表されました。

地域共生社会の実現に向けて、各区市町村において多様な取組みが展開されており、これまで支援が行き届いていなかったケース等への対応がすすめられているものの、今後の人口減少や単身世帯の増加等による家族機能の変化をふまえると、互助を含めた住民主体の地域づくりを広げていく必要があり、その取組みの趣旨や背景について認識を共有することが重要であるとの指摘がありました。

「包括的な支援体制の整備」については、何をもって体制整備ができているとするのか判断が難しいうえ、本事業を実施せずに体制整備を行っている自治体に対する支援が講じられていないとの意見や、本事業を実施していても多機関協働事業等の機能や取組みについての評価指標がなく、人口規模のみに応じた財政支援にとどまっていることへの指摘がありました。また、体制整備が相談支援の包括化の範囲にとどまって理解されていることが多く、地域づくりまで実施できていないことについて、国や都道府県による伴走支援はもちろん、社会福祉法に規定する「支援会議」の活用や「重層的支援会議」の枠組みを、本事業の実施に関わらず、「包括的な支援体制の整備」をしている自治体に拡大し、区市町村の実情に応じた体制整備を支援することの必要性などが述べられています。

本事業の実施にあたっては、地域住民との対話や、地域資源やニーズの把握・分析等を行ったうえで、実施するか否かを地域住民や関係者と合意をしてすすめることが重要とされており、こうしたプロセスや実施にあたっての目標・評価設定・達成状況の確認等の具体的な考え方を、国が整理・具現化して示すことの必要性が言及されています。

地域共生社会の実現に向けて

2020年の社会福祉法改正から5年が経過し、「包括的な支援体制の整備」が各地区ですすむ一方、地域住民を取り巻く社会情勢の変化により求められる支援も多岐にわたり、法改正を含む各種制度の見直しが行われています。既存の制度では十分な支援が行き届かなかったケースへの対応と、住民が主体となって地域生活課題の解決に取り組める地域をつくっていくために、本事業の効果を可視化し、地域住民や関係機関への理解を広げていくことが求められています。

重層的支援体制整備事業による取組みや調査結果を『みんなで重層ポータル』に掲載しています。

https://fukushi-portal.tokyo/jyusou/

2022年3月号では、実施地区の取組みをもとに「重層的支援体制整備事業」のポイントについて紹介しています。ぜひこちらもお読みください。

https://fukushi-portal.tokyo/archives/595/