国立市健康福祉部福祉総務課 課長 小鷹 学 さん

あらまし

- 2025年10月から施行となる改正住宅セーフティネット法。住宅と福祉の分野が連携し、地域の居住支援体制を強化することが求められます。“すまい”をキーワードとした本連載の最終回を迎える今号では、地域で居住支援をすすめるしくみづくりに向けて動いている国立市に、すすめる上での大切な視点や今後の課題についてお聞きしました。

東京都の多摩地域に位置し、約7.7万人が暮らす国立市。地域で居住支援をすすめるしくみづくりは、2024度に「高齢者住まい・生活支援伴走支援事業(以下、伴走支援事業)」に取り組む前からすすめられてきました。取組みのきっかけは現担当である福祉総務課課長の小鷹学さんが係長であった当時に、町田市の(社福)悠々会の居住相談の取組みを聞いたことから。「住まいの相談を入り口に、多岐にわたる総合的な相談につながる」ことを実感し、国立市として居住支援に取り組む重要性を感じたといいます。具体的な取組みとしては宅建協会と協定を結び、窓口で受けた住まい相談について物件を斡旋してもらうもの。しかし、4年前に始めた取組みも次第に鈍化し、その背景について、福祉総務課課長の小鷹学さんは「情報提供であっても時間や人的コストが不動産事業者に生じる中、知識がない私たちからの現実的でない、案件に結びつかない依頼が重なり難しくなっていったように感じます。また、市営住宅がない国立市には住宅課が存在せず、福祉部門が居住支援に取り組んできました。賃貸住宅のストックを活かすということならできる話ですが、市内の住宅事情をふまえた全体的な住まい施策となると福祉部門だけでは限界がありました」と話します。そうした状況からハード部門を担う都市整備部も交えて国立市の居住支援を考える必要性に行き着き、2024年度に伴走支援事業に応募。居住支援の専門家による伴走支援を受けながら、福祉部門が肌で感じていた居住支援の必要性を、部署を超えて共有することを第一にすすめていきました。

伴走支援を受けながら、地域の居住支援の方向性を描いていく

1年間にわたる伴走支援事業や他市への視察を通じて、大家や管理会社等の不動産事業者を支えるしくみが現制度に欠けていることを強く感じた小鷹さん。居住支援をすすめていく上で住まいを必要とする相談者だけでなく、提供する側の視点にも寄り添う、そのバランスが重要であるといいます。「不動産事業者の本来の仕事ではないのに、心配だから見守る、ゴミの片づけをするといった話を聞きます。私たちからすればつなぎ先が浮かびますが、大家さんは制度を知らないで困っていたり、場合によってはそうした状況を聞いて大変に感じ、貸す側にハードルが生まれたりする現状があるのではないでしょうか。福祉側の私たちにとっては『住まい=人権』という感覚ですが、不動産事業者としては事業が成り立つか、経営的な視点がまずあるわけですよね。協力を押し付けるのではなく、そうした視点に寄り添ってすすめていくことが大切だと感じました」と話します。

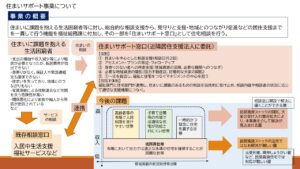

(国立市における伴走支援の内容は厚労省資料参照)

お互いの理解を近づけ、解決できる体制を

2025年度からは個別に事業者が登録する「協力不動産店制度」を開始したほか、9月からは住まい相談の窓口を一本化。認知度の高い「福祉総合相談ふくふく窓口」において、福祉と不動産事業者側の視点を持ち合わせた居住支援法人が住まいを必要とする人や、大家さん等の貸す側の相談を定期的に受けるものになります。さらには、今後の課題として、国立市として居住支援の方向性を地域に示していく必要があるとのこと。そのためには、関係者が情報を持ち寄り、住まいニーズや住宅事情、人口動態などをふまえて総合的に居住支援をみんなで考えていく場がまずは必要であるといいます。現在未設置である居住支援協議会についても、そうした場となる可能性や、相談実績もふまえて、必要性と目的を明確にしてから設置していく方向です。

(図)国立市健康福祉部より提供

最後に小鷹さんは、「住まいって、人生において最も基盤になるもので、住宅が借りられない、住宅がないってこと自体、福祉的には最初に解決しなきゃいけない問題だと思います。一方で時代が変わり、従前の施策では対応できず、借りづらい人、制度の狭間にある人が生まれています。身寄りのない人は、当然保証人がいません。そうした時に、解決できる体制をつくっていくことがとても大切であると感じます。まだまだ現行制度で解決することが難しいことはありますが、それでも自分たちに今できることをしっかりとやっていく。その中で、大家さん等の不安が軽減したり、関係者間のお互いの理解が近づいて、『居住支援に関わってよかった』と思ってもらったり。そうした積み重ねが、居住支援に取り組む私たちに今求められていることではないでしょうか。居住支援はいわば仲間づくりですね」と思いを明かしてくれました。多様な視点や声を取り入れながら、居住支援のしくみづくりを考えてきた国立市。関係者間の共有と理解を大切にしながら、実効性のあるしくみづくりをめざしていきます。