あらまし

- 福祉施設・事業所における人材育成の意識は高まり、多くの職場で研修が実施されています。

東京都福祉人材センター研修室(以下、研修室)で実施している事業から見えてきた、福祉施設・事業所における職場研修についての課題や取組みをお伝えします。

職場研修について施設・事業所が抱える課題とは

研修室では、「令和4~6(2022~2024)年度 東社協中期計画」の重点事業の一つとして、2023年度より「新任職員の定着・育成入門研修」を実施しています。人材の定着・育成を組織として考える立場にある管理職員やチームリーダーなどを対象とし、職員の定着・育成には多様で幅広い課題があることを、講義・個人ワークを通じて学びます。組織として取り組むべき課題を可視化するワークでは、自らの事業所の課題の整理を行うと、多くの受講者から、優先度の高い課題として「職員の育成体制が整っていない」が挙げられます。

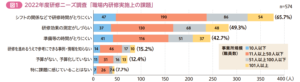

福祉施設・事業所での人材育成の課題を、職場研修の実施状況から考えてみます。研修室では、 東社協研修受付システム「けんとくん」に登録のある施設・事業所を対象に、おおよそ隔年のペースで「研修ニーズ調査(以下、調査)」を実施しています。2022年度の調査では、施設・事業所における職場内研修の実施状況について、96.0%が「実施している」と回答した一方、その多くが研修を実施する上で図1のような課題を感じていることが分かりました。多忙な業務の中、シフト等の都合により研修時間がとりにくいとの回答が65.7%と特に目立ち、研修実施に苦慮している実態が想像されます。また最近では、運営基準等により実施が必須とされている研修が数多くあり、計画的な実施が事業運営上も求められています。

収録型WEB研修で限られた時間を有効活用

研修室で実施する研修形態の一つに「収録型WEB研修」があります。2024年度は20種類以上の研修をこの形態にて実施しました。もともとは、新型コロナの影響で、感染症防止対策をとりながら研修機会を提供するために2020年度より急遽始まった方法でした。

2024年度の調査では、「講義を中心とした研修の場合」には半数以上が「収録型WEB研修」を希望しています。その理由としては、「勤務時間と研修時間の調整がしやすい」、「研修参加に要する時間の短縮」などが目立ち、感染症対策の一環として始まった方法が、現在では時間を有効活用できる点で支持されていることが分かります。「業務の合間やすきま時間に、動画を分割して視聴している」、「島しょ部のため、容易に集合型研修に参加できないが、動画の研修だと気軽に受講できる」などのご意見もありました。

一方で、集合型研修は「受講者同士の交流・情報交換ができる」、「講師に直接質問ができる」などのメリットがあります。研修内容やテーマと合わせて、効果的な実施形態を選ぶことは、職場研修を考える上でのポイントの一つといえます。

研修実施を後押し! 登録講師派遣事業

小・中規模事業所の研修実施のハードルを下げる

研修室では、東京都の委託を受け、小・中規模の福祉・介護施設や事業所に対し、養成施設の教員等を講師として派遣する「登録講師派遣事業」を実施しています。

事業所は、登録されている講師および科目の一覧から講師派遣を希望するものを申し込み、決定すれば、講師が各事業所に出向き(オンライン含む)、研修を実施するというしくみです。本事業の講師は、介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の養成課程を有する大学等や指定養成施設にて1年以上の教歴のある方など、一定の登録要件があり、2025年2月時点で約50名の登録があります。それぞれの講師の専門分野を活かし、約470もの科目を講師が企画しています。

講師謝金等の負担なく利用できることもあり、人員や予算面などから、研修の企画や講師の確保等が困難な小・中規模の事業所に向けた支援策として活用されています。

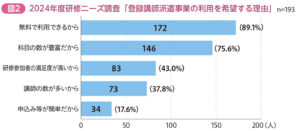

2024年度の調査では、すでに本事業を利用したことのある事業所の9割以上が、「今後も利用を希望する」と回答し、その理由は「無料で利用できるから」(89.1%)、「科目の数が豊富だから」(75.6%)などでした(図2参照)。

また、実際に利用した事業所からは、「講師探しに苦慮していた。この事業は信頼できる講師と研修内容がリスト化されているのでテーマごとに探せて良い」「小さな団体だと、講師探しから企画立案、依頼、打合せ、実施まで、なかなか時間や人員を割くことが難しい。この事業の利用によりその流れの何割かは短縮できることは大きい」「人員的に職員を外の研修に出す余裕がないが、外部からの講師に施設内で研修をしてもらえることは、多くの職員が研修を受ける機会になり助かる」などの意見がありました。

事業所によっては、登録講師派遣事業利用後に、事業所の状況に応じた内容の研修を講師に個別に依頼するなど、その後の職場内での研修の定着につながったケースもあります。

本事業の効果は単発の研修機会の提供だけに留まりません。事業利用を契機に職場研修のしくみづくりがすすみ、それぞれの職場で研修実施が定着すること、その結果として福祉サービスが向上することをめざしています。

ユニット型の活用で地域のネットワークづくりにも一役

また、本事業は個別の事業所を対象とした「単一型」と、複数事業所(異なる法人の2事業所以上)が合同で研修を行う「ユニット型」という2つの形態があります。ユニット型の活用例として「社会福祉法人の地域ネットワークで会員施設の職員に研修を実施」、「近隣エリアのケアマネジャーの集まりで研修を実施」などが挙げられます。ユニット型で研修を実施した事業所からは、「他施設との交流の場ともなり、同じ悩みを抱える方々と同じ視点で学ぶ機会として重宝している」、「地域の中で共通のテーマに一緒に取り組む(参画する)機会として、今後もこの事業を活用したい」などの声が聞かれています。

ユニット型の活用により複数事業所がともに学び合い、つながりを深める機会は、事業所職員の資質向上だけでなく、各職員の視野が広がり、近隣エリアの事業所同士の地域に向けた取組みのための連携のきっかけになるなど、社会福祉法人の地域公益活動の推進、ひいては、地域共生社会の実現にもつながるものとして期待されます。

研修室では2025年度もさまざまなテーマで研修を実施予定です。詳細は 東社協研修受付システム「けんとくん」をご覧ください。(けんとくんへの登録、および研修の参加には要件があります)

https://www.kentokun.jp/index.php?button=soshiki&c=29