こうした生活支援コーディネーターの体制に加えるような形で、小平市社協では、前述の『第四次地域福祉活動計画』のアンケートや住民懇談会で把握された課題もふまえ、地域へ積極的に出向き、さまざまな課題を対象に住民主体の活動をコーディネートする人材として、平成29年度からモデル事業として「東圏域」に出向くCSWをボランティアセンターに1名配置しました。この「東圏域」は福祉施設・事業所も多く、地域にある課題について地域にある活動との連携を作っていきやすい地域でした。生活支援コーディネーターの活動領域が高齢分野中心であるのに対して、モデル事業のCSWは社協のボランティアセンターでそれまでにさまざまに居場所の立ち上げや運営を支援してきたノウハウを持っていました。そこで、その双方の強みを活かしながら、両者での情報交換会を定期的に開き、多世代の居場所づくりなどで連携した取組みをすすめてきました。

なお、CSWは、モデル事業の当初、ボランティアセンターに配置しましたが、平成30年度から「生活相談支援センター」に配置されました。

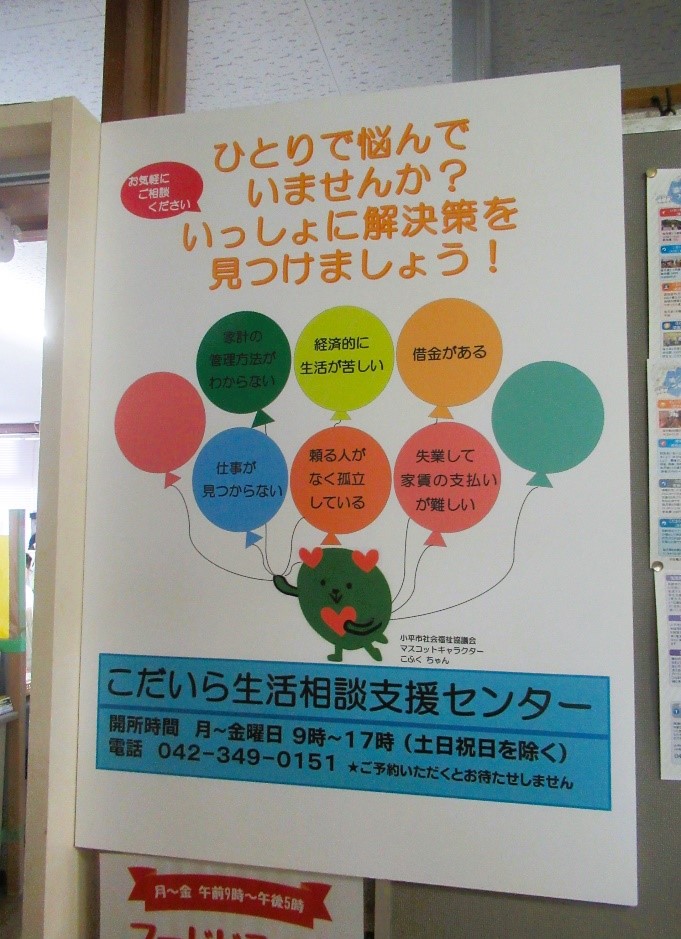

3 小平市社協で生活困窮者自立支援事業「こだいら生活相談支援センター」を運営

小平市では、平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行されてから、社協に「こだいら生活相談支援センター」を置き、同法に基づく「自立相談支援事業」「家計改善支援事業」「住居確保給付金」「就労準備支援事業」を実施しています。その後に直面したコロナ禍では、あまりにも多くの相談者を必要な支援の利用につなぐことに精一杯でした。例えば「住居確保給付金」の利用は令和元年度に23件だったのに対して、令和4年度には155件と大きく増えています。そうしたコロナ禍を経る中、相談の 内容には「経済的な困窮」に限らず、「家族関係」「精神的な疾患」「孤立している」「コミュニケーションに課題」といった相談背景にある課題が顕在化してきています。

内容には「経済的な困窮」に限らず、「家族関係」「精神的な疾患」「孤立している」「コミュニケーションに課題」といった相談背景にある課題が顕在化してきています。

そうした主訴の背景を把握することが必要となりますが、初回の相談ではまずは本人が感じている「困っていること」をきちんと聞くことで信頼関係を築いていくことを重視しています。センターでは初回相談には、2人体制で臨むようにしています。それは困難な相談が増えていることから相談員の負担を軽減するとともに、複雑化・複合化した課題を複数の視点でとらえることにつながります。

https://www.syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp/index.html