「権利擁護センター」との連携でも、家計管理に課題のある方で判断能力の低下がみられるケースで連携したり、地域福祉権利擁護事業の利用者が地域の居場所でスタッフとして活躍するようになった例もあります。また、重層的支援会議に権利擁護センターが関わるケースが出てきています。

そして、社協で運営している「障がい者地域自立生活支援センターひびき」とも、利用者の社会参加支援について連携した取組みをすすめています。さまざまな事業の部門の利用者にとって重層的支援体制整備事業はどのように意味があるのか、そうした議論を社協内で重ねることが連携を考えるうえで大切になってきます。

4 市の第四期地域保健福祉計画【中間見直し版】でめざす包括的支援体制

小平市は、令和5年3月に『小平市第四期地域保健福祉計画』【中間見直し版】(令和5~8年度)を策定しました。地域共生社会の実現をめざすとともに、成年後見制度等の権利擁護支援を推進するため、平成30年度からの計画を中間で見直したものです。そこで新たに追加した施策の一つが「生活困窮者の自立支援や属性を問わない包括的な支援体制の推進」になります。

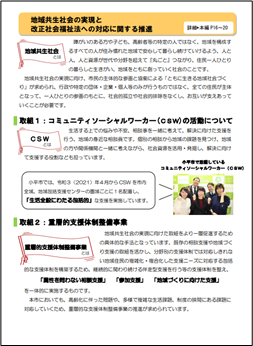

この計画の中には、令和3年4月からCSWを市内全域、圏域ごとに配置し「生活全般にわ たる包括的な支援」として、圏域ごとに地域特有の活動を展開してきた実績が記載されています。紹介されているCSWの活動には、「当事者宅へ訪問するアウトリーチ支援」、「ひきこもり家族会準備会の運営支援」、「子ども食堂の立ち上げや運営の支援」、「居場所づくりの支援」などがあります。こうした活動を通じて制度のすき間にある課題に対応する体制を地域につくることで、包括的な支援体制を構築していくことがめざされ、「重層的支援体制整備事業」もこの計画の中で位置づけられています。

たる包括的な支援」として、圏域ごとに地域特有の活動を展開してきた実績が記載されています。紹介されているCSWの活動には、「当事者宅へ訪問するアウトリーチ支援」、「ひきこもり家族会準備会の運営支援」、「子ども食堂の立ち上げや運営の支援」、「居場所づくりの支援」などがあります。こうした活動を通じて制度のすき間にある課題に対応する体制を地域につくることで、包括的な支援体制を構築していくことがめざされ、「重層的支援体制整備事業」もこの計画の中で位置づけられています。

この『地域保健福祉計画』の策定を担う市の「小平市福祉のまちづくり推進協議会」と社協の「地域福祉活動計画策定委員会」には、市と社協からお互いに委員を出し合うとともに、同じ学識経験者が策定に関わっています。

5 本格実施に向けた市としての取組み

市では、「移行準備事業」の期間中に庁内の関係部署の会議で重層的支援体制整備事業をどのようにすすめていくかについて検討を重ねました。また、既存の相談支援機関の集まりや保健センターの連絡会などで重層的支援体制整備事業について市から説明を行ってきました。

https://www.syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp/index.html