3 多機関協働事業 ~CSWとは別に「相談支援包括化推進員」を社協に配置

小平市では、重層的支援体制整備事業を本格実施するにあたり、何を強化すべきかを検討し、その答えの一つとして、多機関協働事業を担う「こだいら生活相談支援センター」に新たに「相談支援包括化推進員」を1名配置しました。積極的に圏域へアウトリーチする役割のあるCSWとは別に、CSWと一緒に動ける「相談支援包括化推進員」を社協に配置することにしました。圏域を担当しない「相談支援包括化推進員」は、まずは既存の相談支援機関との関係づくりに努めています。例えば、中学1年生から19歳までの方向けの相談窓口である「ティーンズ相談室」や「スクールソーシャルワーカー」も含めて、それぞれの年齢の上限に達した後の支援が課題となっています。そのため、こうした窓口から「相談支援包括化推進員」に学校卒業後の地域の受け皿などに関する相談が寄せられるようになりました。また、外国籍住民の方々の課題を共有するため、国際交流協会とも関係づくりを進め、福祉の枠組みを超えた連携を始めています。

本人同意を得て開催する「重層的支援会議」は、社協に配置した「相談支援包括化推進員」が開きますが、庁内の調整は市の担当所管課が担います。本人同意を得る前の守秘義務をかける必要のあるケースの会議は既存の各分野における各法に基づく会議体が活用されます。「重層的支援会議」は移行準備期間中に1ケースで5回の実績があり、これはすでに終結しました。本格実施後には2ケースで「重層的支援会議」を実施しています。いずれも制度のはざまに関わる課題があり、本人を交えて複数の機関による会議を開き、本人が出席しないときも本人に開催することを伝えたうえで開催しています。

4 アウトリーチを通じた継続的支援事業 ~丁寧に情報を把握し継続的に関わる

CSWは日ごろから地域に出向き、民生委員児童委員や居場所の運営者をはじめ、地域の人に話を聞くことを大切にしています。それは積極的に情報を把握し、早期に支援につなげるためです。そして支援につながった後は集中的に訪問を重ね、関わりをもつことで地域とのつながりを作っていきます。このように複雑化・複合化した課題を抱えるケースでは、積極的なアウトリーチと社会参加に向けた丁寧な関わりが必要です。自立支援を図るとともに、地域とのつながりづくりに努めています。

5 参加支援事業 ~地域の人との関わりをつくる

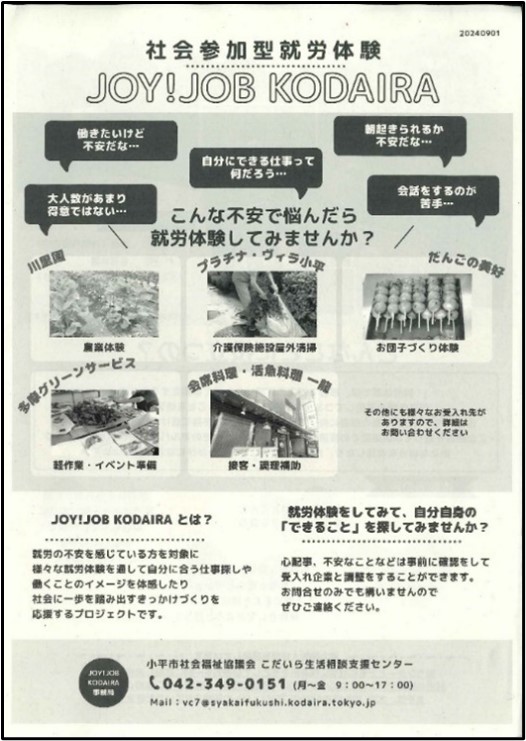

社会参加をすすめるにあたって、CSWはさまざまな地域の人たちとの連携を図っています。それは、社会に一歩をふみだすチャレンジを地域の住民が支えることにつながります。その取組みの一つが「社会参加型就労体験JOY!JOB KODAIRA」です。この事業は、令和3年に精神科病院のソーシャルワーカーの「患者の中には就労を希望する方も多いのに、それを実現できる場が少ない」という思い、そして、地域の企業の「身近にもひきこもりの方がいるが、こうした悩みを抱える方の力になれることはないだろうか」という思い。その双方からの相談を受けた当時のCSWが両者を結び付けたことから始まった事業です。

同事業は、ひきこもりがちな方や障がいのある方たちに企業、 福祉施設、農家などが社会参加や就労体験の機会を提供するネットワークです。現在、10以上の協力事業所や相談支援機関が参加し、令和5年度は「就労体験利用者」がのべ38 人。「本人」対「支援者」という関係性と異なり、本人にとって地域の人との関わりは、「斜めの関係性」の持ち方の広がりにもつながっています。

福祉施設、農家などが社会参加や就労体験の機会を提供するネットワークです。現在、10以上の協力事業所や相談支援機関が参加し、令和5年度は「就労体験利用者」がのべ38 人。「本人」対「支援者」という関係性と異なり、本人にとって地域の人との関わりは、「斜めの関係性」の持ち方の広がりにもつながっています。

https://www.syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp/index.html