あらまし

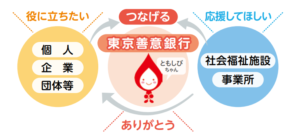

- 昭和37年5月、徳島県社会福祉協議会に発足した「善意銀行」は、「助けてほしい」と「役に立ちたい」という双方のニーズを結び付ける役割を担うしくみとして始まり、全国に広がりました。

東京では、昭和39年10月に設立され、令和6年で60周年を迎えたことを機にその取組みを振り返ります。

財団法人として設立し 東社協へ移管して20年

東京オリンピックの開幕を控え、東海道新幹線が開通した昭和39年10月1日、「財団法人 東京善意協会」が設立しました。都知事を名誉会長、銀行頭取や企業の会長、大学総長等を理事とする役員体制のもと、相互扶助の精神を社会に広げ、社会奉仕の具体的活動の推進を目的にスタートしました。「ボランティア」という言葉も広まっていなかった当時、「労力、技術、金品等の預託を受け、社会福祉施設等に供与する事業」を行うとともに、「タクシー内への募金箱設置」「誕生日献金」「老人ホーム等に老眼鏡を贈る運動」「献血・献眼・献体運動」など、広く都民に呼びかける運動を推進してきました。

昭和45年10月1日に「財団法人 東京善意銀行」に名称を変更し、翌年、目的を「社会福祉に対する助成」とし、「現金」「物品」「招待」「ボランティア活動」の寄附の預託を受けてきました。平成17年4月1日に東京都社会福祉協議会に事業移管され、現在に至りますが、都内各地区でのボランティアセンターの設置・活動の広がりを受け、平成21年度末でボランティアの新規登録・紹介を終了し、現在は、「現金」「物品」「招待」の3つのかたちで寄附をお預かりし、東京の社会福祉施設への橋渡しを行っています。

現金・物品・招待の3つの寄附のかたち

「現金寄附」には、主に個人・企業・団体の皆様からの預託と、不特定多数の方からの「ともしび募金箱」への募金があります。そのまま現金を配分するのではなく、設立当初から一貫して「社会福祉施設等の希望する物品として配分する」方針を継続しており、現在は、主に「福祉サービス利用者の生活を維持向上させる備品・器具等」を申請の上、配分を決定して送金し、購入してもらいます。寄附者の思いを具体的なかたちにして届けていることが特色です。

長期間継続して寄附してくださる方もいますが、社会情勢の変化の中で1回あたりの寄附額は減少傾向にあります。リーマンショックの影響で大きく減少した平成20年度以降は横ばいですが、配分を希望する施設数は多く、同じ施設には7~8年に1度しか助成金を配分できない状況です。

また、「物品寄附」として、電化製品や食料品、衣料、雑貨類、書籍、ランドセル等、幅広い物品の寄附があります。令和元年度までは、年間10~20万点の物品数でしたが、翌年度から急増し、令和5年度は190万点に達しました。コロナ禍の福祉施設への応援としてマスクや消毒液等の寄贈のほか、中古のパソコンやオフィス家電、短時間使用済みの乾電池など、SDGsの理念の普及により、企業などからの寄贈が増えています。廃棄せず寄附につなげる取組みは、「環境保護×社会貢献」として、推進していきたい分野の一つといえます。

「招待寄附」は、スポーツ観戦やコンサート、博物館や美術館の鑑賞などへの招待、チケットの寄附など、令和5年度は3,383件でした。コロナ禍でのイベントの縮小もありましたが、再度増加しており、施設利用者の社会経験を豊かにし、生活に彩をもたらすものとして感謝されています。

継続した支援とニーズへの対応

東京善意銀行の継続した取組みの一つに児童養護施設の児童への支援があります。昭和45年度から、高校や専門学校へ進学する子どもへの進学祝いに腕時計を贈る取組みが始まり、平成8年度からは商品券、平成15年度からは退所し自立する際に現金2万円を贈るかたちに変更し、支援を続けています。

令和5年度には、新たな手法で寄附者層を広げるため、「東京の児童養護施設や里親から巣立つ若者にエールを!」を合言葉にクラウドファンディングに挑戦しました。161名から目標額を上回る257万9,000円の寄附があり、若者に贈ることができました。

東京善意銀行は、その時代に応じた運動や配分をすすめてきました。最近では、コロナ禍により、人と人の交流が制限された状況をふまえ、感染の落ち着きとともに交流再開を後押ししようと、令和4年度から「利用者の交流活動促進のための経費助成事業」を開始しました。令和6年度は、1施設につき3万円を50か所に助成する計画で実施し、外出やお祭り、ゲーム大会などの費用の一部として活用され、利用者同士や地域の方と楽しく交流する様子が笑顔の写真とともに報告されています。

施設が求められる新たな取組みを推進

最近の傾向として、将来、自分が亡くなった後、財産を寄附したいとして、「遺贈」の相談を受けることが増えています。人生の終末を見据え、最後まで自分らしく生きようと準備される方が増えていると考えられます。

このような中、令和6年8月に遺言執行人である弁護士を通じて、約9,300万円の遺贈による寄附をいただきました。この寄附は、故人のお名前をつけた「かみつぐ助成金」として、施設に助成することとしました。遺言執行人の弁護士からは「利用者に直接届くしくみと信頼感から、遺言書に記された故人の思いを実現できると考え、東京善意銀行を選んだ」というお言葉をもらいました。

東京善意銀行では、この貴重な機会を有効に活かしたいと考え、「利用者の生活を維持向上させる備品・器具等の購入」に加えて、今、施設に求められている「地域に向けた取組み」の推進に資することを検討しました。その結果、「地域生活課題に対応するための事業費」としても助成し、施設が所在地域における、ひきこもりや社会的孤立、生活困窮等、制度の狭間の課題等に対応する取組みの推進を支援していくこととしました。

東京善意銀行の新たな寄附配分のかたちとして、この助成金により施設がどのような取組みを地域で展開されるのか、情報発信することにより 東社協としても、地域共生社会の推進につなげていきたいと考えています。

思いを乗せて寄附を届けることに価値

「楽しめる機会を提供したい」「社員に会社への誇りを持ってもらいたい」「施設で利用者や職員から聞いた話が心に残り社員教育としても貴重な機会」……。これらは寄附してくださる企業の皆様の言葉です。さまざまな思いを抱きながら、寄附をしていただいています。

長年、東京善意銀行の運営委員を務める、日本フィランソロピー協会理事長の髙橋陽子さんは「お金や物のやりとりだけでなく、寄附者の思いを乗せて届けていることで価値を高める。これが善意銀行の価値であり、本質」と言います。東京善意銀行にいただいた寄附は、どなたの寄附がどの施設につながったのか分かるようマッチングし、寄附者と施設に伝えています。施設の利用者や職員から寄附者に贈る「ありがとう」のメッセージやお礼状は、写真や絵が添えられているものもあり、生の声や気持ちが伝わります。髙橋さんは、今後の東京善意銀行の取組みについて、「東京都も支援しているという信頼性、分かりやすい“善意”という言葉を打ち出し、寄附者に寄附の成果を情報提供し、つないでいくことが大切です」と強調します。「寄附者のストーリーを伝え、かっこいい姿を見せてはどうか」と、情報発信のアイデアもいただきました。

公益社団法人日本フィランソロピー協会

理事長 髙橋 陽子さん

寄附者の「役に立ちたい」というニーズと施設の「応援してほしい」というニーズの双方をつなげ、さまざまな人の思いを乗せた寄附が双方の幸せにつながるように、また、それを多くの人に広げていけるよう、今後も「東京善意銀行」の歩みを続けてまいります。

https://www.tcsw.tvac.or.jp/zengin/